生物医药产业大会了解到,在现代医学研究中,如何精准模拟人体内的复杂生理环境,一直是科学家们面临的巨大挑战。尤其是血管系统,作为贯穿全身、为各个器官输送营养和氧气的关键网络,其体外模拟尤为困难。近年来,随着微流控技术和3D生物打印技术的发展,体外血管化器官芯片技术应运而生,为医学研究带来了新的突破。

图片来源:搜狐

研究背景

血管系统在人体生理中扮演着至关重要的角色,参与细胞生长、器官成熟及多种生理病理过程。构建体外血管网络对于研究血管行为、药物测试和毒性研究具有重要意义。然而,传统的二维细胞培养和动物模型存在局限性,如缺乏细胞间和细胞-基质的相互作用,以及物种差异导致的体内模型无法完全代表人类组织。因此,科学家们开始探索更接近体内环境的3D微血管网络模型。

体外血管3D器官芯片

静态血管化芯片

静态血管化芯片通常在静态环境中培养,或利用缓慢流动的液体来刺激细胞生长或发展血管网络。这种芯片在多种器官模型中得到广泛应用,如小肠、肾脏、心脏、肝脏等,能够模拟这些器官的微环境并解决一些生理和病理问题。然而,由于体内器官并非静态且受到不同程度的机械力作用,动态血管化芯片近年来逐渐受到关注。

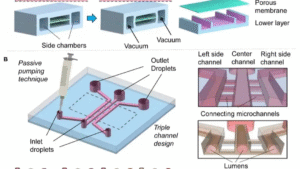

动态血管化芯片

动态血管化芯片通过模拟体内的血管网络刺激,包括流体剪切力和物理化学刺激,来更准确地模拟体内微环境。这些刺激方式包括机械刺激(如拉伸、压缩)、电刺激和化学刺激。动态芯片能够提供更复杂的细胞生长环境,模拟体内血管的动态变化。例如,研究人员通过在微流控装置中构建3D人类微血管网络,研究了大气纳米颗粒对血管通透性的影响。

血管芯片的结构

微通道血管化

微通道因其简单的结构和易于加工的特点,成为血管化芯片研究的热门领域。这类芯片通常包含主通道和辅助通道,主通道用于共培养细胞(如成纤维细胞和内皮细胞)以形成血管,而辅助通道则用于细胞迁移和物质运输。研究者们开发了多种配置,包括平行通道和环形通道,以满足不同的实验需求。

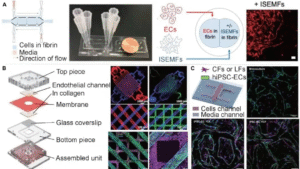

弹性膜上的血管化

弹性膜(如PET、PDMS等)因其良好的生物相容性和可调控的孔径大小,被广泛应用于多层垂直共培养的器官芯片中。这些膜不仅可以运输药物和代谢物,还能促进不同细胞间的信号传递,从而研究细胞间的相互作用。

水凝胶中的血管化

水凝胶因其与天然细胞外基质(ECM)相似的结构和可调节的物理化学性质,成为细胞封装和血管生成的理想基质。然而,构建复杂血管几何结构的水凝胶面临制造过程复杂性和细胞活性兼容性的挑战。目前,3D生物打印是控制水凝胶形状的主要方法。

血管化芯片的应用

肿瘤模型

肿瘤的发展涉及起源、生长和转移等多个复杂过程,其中血管网络是关键因素。体外肿瘤模型主要分为基于支架和无支架的两种类型。器官芯片技术因其微尺度、可控性和成本效益,在3D肿瘤建模中受到广泛关注。例如,研究人员开发了一种基于96孔板阵列芯片的3D肿瘤模型,用于抗癌药物评估。

药物筛选

传统的二维细胞培养和动物模型在药物开发中存在局限性,如无法完全模拟人类肿瘤组织的特性。为了克服这些挑战,研究人员开发了基于器官芯片的3D肿瘤模型,以提高药物筛选的准确性和效率。例如,一种3D微流控设备被用于同时培养肿瘤细胞球体和诱导多能干细胞(iPSC)衍生的心肌细胞及内皮细胞,以评估抗癌药物的心脏毒性。

类器官血管化芯片

类器官芯片结合了类器官和器官芯片的优势,通过精确控制细胞及其微环境,模拟人体器官的关键结构和功能。研究者们利用hiPSC分化出脑、神经、肾等器官,并构建了具有血管化的类器官。这些类器官不仅能够模拟体内细胞间的相互作用和物质交换,还能通过微流控系统实现对流体剪切力、氧气/二氧化碳水平等微环境因素的调控。

图片来源:搜狐

结论

体外血管化器官芯片技术为医学研究提供了更接近真实人体环境的实验平台,推动了个性化医疗和药物开发的进展。生物医药产业大会了解到,随着技术的不断进步,未来有望看到更多突破性的研究成果,为全球医疗健康事业贡献更多力量。

文章来源:搜狐