近期生物医药管线CGT合作大会了解到,肿瘤微环境(TME)中的细菌与肿瘤耐药性之间的关系正在成为国际前沿热点。在多种人类癌症中已发现肿瘤浸润细菌(Tumor-infiltrating bacteria),尤其是在黏膜部位,并且它们日益被视为肿瘤微环境的重要组成部分。

大规模流行病学研究已将特定肿瘤浸润细菌与癌症复发及治疗抵抗联系起来。例如,具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)在结直肠癌(CRC)组织中的富集,与癌症进展及更差的预后密切相关。然而,这些细菌对肿瘤微环境的影响,以及其在肿瘤内的空间组织机制,仍不清楚。

2025年10月16日,弗雷德·哈钦森癌症研究中心的研究人员在 Cancer Cell 上发表了题为 《Tumor-infiltrating bacteria disrupt cancer epithelial cell interactions and induce cell-cycle arrest》 的研究论文。

图片来源:生物世界

研究发现,肿瘤浸润细菌具核梭杆菌会破坏癌症上皮细胞之间的相互作用并诱导细胞周期停滞,从而赋予癌细胞对化疗药物5-氟尿嘧啶(5-FU)的耐药性。这一发现突显了微生物与肿瘤之间相互作用的复杂性,并指出其可能成为未来治疗干预的新靶点。

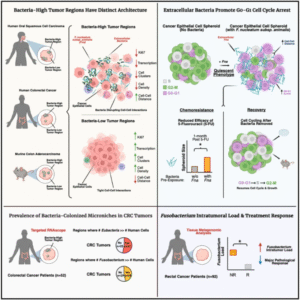

研究团队进一步描述了一种新机制:包括梭杆菌在内的肿瘤内细胞外细菌能够调控癌症上皮细胞的行为。空间成像与单细胞空间转录组学结果表明,这些细菌主要存在于结直肠癌和口腔癌肿瘤微环境的细胞外区域,这些区域中细胞密度、转录活性和增殖能力均明显降低。

体外实验显示,具核梭杆菌可破坏上皮细胞间的接触,使细胞停滞于G0-G1期并抑制转录活性。这种状态不仅导致细胞生长停滞,还赋予了癌细胞对5-FU的耐药性,从而重塑了肿瘤微环境。

研究结果通过活细胞成像、空间分析、小鼠模型以及一个包含52名患者的结直肠癌队列得到验证。转录组学数据显示,在细菌富集区域,细胞周期、转录和抗原呈递相关基因的表达明显下调,这与癌细胞的静止状态及免疫逃避特征一致。在另一独立直肠癌队列中,高水平的具核梭杆菌载量与治疗响应降低显著相关。

研究核心发现包括:

- 具核梭杆菌等细胞外细菌在结直肠癌和口腔鳞状细胞癌的肿瘤微环境中占主导地位;

- 富含细菌的肿瘤区域细胞密度、增殖和转录水平均降低;

- 梭杆菌诱导肿瘤细胞进入G0-G1期静止状态,导致5-FU耐药性;

- 肿瘤内具核梭杆菌载量高与治疗效果不佳密切相关。

图片来源:生物世界

总体而言,这项研究揭示了肿瘤内细菌与癌细胞静止状态和化疗耐药性之间的直接联系,为未来开发以微生物为靶点的抗癌策略提供了新思路。在关注生物医药管线CGT合作大会时,人们也更加认识到,癌症治疗的突破不仅来自药物分子创新,也离不开对肿瘤生态系统的深入理解。

文章来源:生物世界