2026上海生物医药合作大会了解到,北京大学基础医学院、北大-清华生命科学联合中心及女性生育力促进全国重点实验室徐成冉课题组发布突破性研究成果。该研究于 2025 年 10 月 20 日刊登在国际学术期刊《Developmental Cell》,提出一种新型干细胞胰岛诱导策略,仅用 19 天即可获得约 70% β 细胞比例的人源胰岛,实现糖尿病小鼠血糖恢复并长期保持稳态,为干细胞治疗糖尿病提供了创新理论与技术支撑。

图片来源:细胞与基因治疗领域官微

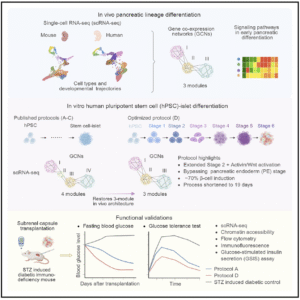

研究团队通过构建覆盖人类胰腺谱系发育全过程的基因共表达网络(GCN),揭示胰腺形成受三个关键模块调控:模块 I(FOXA1、SOX17 等)促进内胚层向胰腺前体转变;模块 II(NR5A2、PTF1A、PDX1 等)决定内分泌前体命运;模块 III(NGN3、NEUROD1、ISL1 等)控制胰岛β细胞的形成。研究发现,人类胰腺发育与小鼠模型存在显著差异,尤其在背—腹胰祖细胞的发育倾向上不同,因此构建基于人源特异调控网络的诱导体系成为关键突破口。

基于这一发现,研究团队创新性提出了Protocol D方案,通过延长早期诱导阶段并强化 Wnt 与 Activin 信号,实现了对人类胰腺GCN结构的精准重构。单细胞转录组及染色质可及性分析结果显示,该策略有效减少了胃肠分化偏向,促进了高质量胰腺前体细胞的生成,从而在短期内高效生成功能完善的胰岛β细胞。与传统方案相比,Protocol D 将诱导周期从约一个半月缩短至三周以内,显著降低试剂与人力成本。

图片来源:细胞与基因治疗领域官微

进一步研究显示,Protocol D 在多种人胚胎干细胞及诱导多能干细胞系中均展现出高度稳定性与普适性,生成的β细胞在糖尿病小鼠体内能迅速恢复血糖并长期维持正常功能。徐成冉教授指出:“通过理解并重建胰腺发育的‘基因网络蓝图’,我们实现了干细胞向功能性胰岛的高效转化,这不仅为糖尿病再生治疗提供了可行路径,也为相关技术的产业化应用奠定了基础。”

业内专家认为,该成果在干细胞诱导体系标准化和低成本规模化生产方面具有里程碑意义,为再生医学提供了可复制的技术范式。随着更多此类研究成果不断涌现,2026上海生物医药合作大会有望成为展示我国干细胞与生物再生领域前沿成果的重要平台,进一步强化中国在全球生物医药创新生态中的战略地位。

文章来源:细胞与基因治疗领域官微